30. November - 1. Dezember 2023

Women in Arms, in Turkey and beyond

Am 30.11. und 01.12.2023 fand die feierliche Eröffnung der von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Nachwuchsforschungsgruppe 024 "Rechtfertigungsdiskurse in der neueren Geschichte und Gegenwart der Türkei über die Beteiligung von Frauen am bewaffneten Kampf" und der book launch des Sammelbandes "Female Fighters in Armed Conflict", herausgegeben von Béatrice Hendrich, statt.

Die Veranstaltung wurde im Hybridformat abgehalten.

Hier gelangen Sie zum Flyer mit allen wichtigen Informationen! Click here for the flyer with all the important information!

Die Veranstaltung stellte die gesellschaftliche, historische und politische Bedeutung des Themenbereichs zur Diskussion. Die Gastvorträge und Kurzpräsentationen widmeten sich Einzelthemen mit verschiedenen historischen und regionalen Bezügen.

Am ersten Tag lag der Fokus auf der Türkei und dem Osmanischen Reich sowie auf den Dissertationen, die in der Forschungsgruppe erstellt wurden.

Dr. Zeynep Tüfekçioğlu-Yanaşmayan (Turkistik Duisburg-Essen) beschäftigte sich in ihrem Vortrag mit dem Thema bewaffneter Frauen aus literaturwissenschaftlicher Perspektive. In aktuellen historisierenden und islamistischen Romanen der Türkei kommt diesen Frauen eine besondere Rolle zu, wobei die „Sonderstellung“ der Frauen zu einer kritischen Dekonstruktion einlädt.

Den Abendvortrag hielt Prof. Elke Shoghig Hartmann (FU Berlin). Die Professorin für Osmanistik und Turkokologie, deren Schwerpunkte u.a. armenisch-osmanische Geschichte und Militärgeschichte sind, hat sich in ihrer wegweisenden Dissertation mit dem politischen Hintergrund der erstmaligen Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht im Osmanischen Reich beschäftigt. In ihrem Vortrag legte sie dar, wie die Einführung der Wehrpflicht die Lebenswirklichkeit der Bevölkerung beeinflusste, und wie diese auf die einschneidende Maßnahme reagierte.

Der zweite Tag widmete sich dem internationalen Forschungsraum, übergreifenden theoretischen Fragen ebenso wie spezifisch regionalen Themen. Prof. Victoria Basham (Cardiff University) setzte sich in ihrem Vortrag mit ihrem eigenen Feld, der kritischen Militarismus-, Krieg- und Gewaltforschung auseinander.

Der book launch lud alle zur Diskussion mit den Autor*innen ein.

Der Abschlussvortrag von Drivalda Delia lenkte den Blick in die Gegenwart der europäischen Nachbarschaft, in den Kosovo und den bewaffneten Widerstand der Frauen zwischen 1981 und 1999 (gefördert von der Südosteuropa-Gesellschaft).

Short Bios and Abstracts

Victoria Basham

Short Bio

Victoria M Basham is a Professor of International Relations at Cardiff University in Wales, UK. Her research examines the gendered, racialized and socio-economic drivers and effects of militarism, war, and political violence. Victoria has particular expertise on the gendered and racialized culture British armed forces, which she has studied for just over two decades. She is the Editor-in-chief and co-founder of the journal, Critical Military Studies and co-edits the Edinburgh University Press book series, Advances in Critical Military Studies.

Abstract

Researching Gender and Military Power: Limits and Opportunities

What makes women fighters less visible? What makes them hyper-visible? How does visibility shape our understanding of women as fighters across time and space? In this paper, I draw on insights and reflections from two decades of research on the British military to explore the limits and opportunities when researching gender and military power. More specifically, I examine how the circulation of certain discourses in military settings - myths about women and their proximity to violence, sexual harassment and discrimination, gender blindness, military loyalty, and methodological 'robustness' - limit opportunities to listen to women engaged in fighting roles. Through these reflections, I try to identify some of the insights for our wider understanding of women fighters but also some of the limitations of theory-building from state-centric and Anglo-centric case studies for feminist analysis.

Delia Drivalda

Short Bio

Drivalda Delia is currently a PhD researcher at the University of Regensburg and researcher in the project “Women’s and gender history in Southeast Europe in the 20th Century: oral history, ethnographic and biographical approaches as a way to advance intersectionality” at the University of Graz. She holds a master’s degree in East European Studies from Ludwig-Maximilians-University Munich (LMU) and a bachelor degree in International Relations from the London School of Economics (LSE).

Abstract

Tracing Silenced Participation of Women in Nation and State-building Processes in Kosovo during the 90s and early 2000s

The early 90s witnessed the disintegration of the Federation of Yugoslavia, giving rise to resurgent national inquiries and conflicting statehood initiatives. In its bid to control Kosovo, the Serbian regime, implemented draconian measures, suppressing the political, economic, and human rights of the majority Albanian population.

Responding to Serbia’s oppression, the Albanians of Kosovo initiated a parallel state, demanding separation from Serbia, albeit with divergent perspectives within political factions. Despite women playing pivotal roles in these processes, predominant narratives in academic and public discourse have overlooked their participation and contributions in significant ways, painting a distorted picture of a 'womenless' Kosovo in the 90s. This discrepancy is particularly evident in the scant attention given to women within the Kosovo Liberation Army (KLA), a focal point of my PhD dissertation.

In this presentation I will discuss the silence surrounding women's involvement in armed resistance during this period in academic discussions, including feminist literature, and explore the factors contributing to this phenomenon. Additionally, I will outline some of the challenges, including ethical considerations, encountered in researching women's roles in the KLA and explore the efficacy of biographical interviews as a method to unveil the stories of these women and navigate a sensitive and volatile context. My concluding reflections will touch upon my positionality as a researcher and the intersectional challenges faced as an early career Albanian woman researcher conducting this study within a German higher education institution.

Elke Shoghig Hartmann

Short Bio

Elke Shoghig Hartmann holds the chair of Ottoman Studies and Turcology at Free University Berlin since 2021. Prior to that she served as visiting professor or researcher at institutes of Turcology (Hamburg), Oriental Studies (Bamberg), Russian-Asian Studies (LMU Munich), History (FU Berlin) and Islamic Studies (FU Berlin). Her research interests include Ottoman military history, Ottoman reform and modernisation, Ottoman autobiographical accounts, Ottoman Armenians.

Abstract

During the second half of the 19th century the Ottoman Empire - as all other continental European states - gradually introduced military conscription thus fundamentally altering the nature of military service as well as the relation between military and civilians. This talk sketches how the introduction of compulsory military service was achieved in the modernising Ottoman State and how the various segments of the Ottoman population were affected by this measure and how they reacted to it.

Zeynep Tüfekçioğlu

Short Bio

After a BA in Translation Studies at Boğaziçi University, Istanbul, she completed her Master's degree at Jacobs University in Bremen in 2008 (Intercultural Humanities). She obtained her PhD in Cultural Studies at Justus Liebig University in Giessen in 2019 with a thesis on Ahmet Ümit ("Nation and Identity in Turkish Crime Literature: Reading Ahmet Ümit's novels as a medium of ideological negotiation"). She is currently a postdoctoral researcher in the DFG Research Unit "Ambiguity and Distinction. Historical and Cultural Dynamics" at the Technical University of Dortmund and as a lecturer with tenure in Turkish Studies at the University of Duisburg Essen.

Abstract

"The meaning(-lessness) of female fighters in the current Islamic-historical novel"

Since the 2000s, narratives of conquest, i.e. stories that deal with the conquest of Istanbul by the Ottomans in 1453, have been on the rise in contemporary Islamic culture and literature in Turkey. In popular television series, films and historical novels, the siege and Islamisation of the city of Constantinople is often portrayed as one of the most glorious historical events of the Ottoman past. These cultural and literary products often construct the past with neo-Ottoman nostalgia and propagate the populist Islamisation discourses of the AKP (Justice and Development Party). Although most Ottoman characters in such historical novels are male and fight as pious, brave Muslim soldiers on the battlefields to conquer the city, there are also a few female soldiers who play an important role in the narrative. This lecture will focus on the ideological and political functions of a fictional female soldier, Elif, in Ayşe Kara's İstanbul'un Çağrısı (2018). Ayşe Kara is an award-winning author who is popular in Islamist circles and whose novels are among the most important examples of contemporary Islamic historical fiction. This lecture will provide a brief historical overview of the genre and then discuss the character construction and transformation of the soldier Elif, particularly in comparison to other female characters in the novel, such as the royal female characters in the Byzantine Empire. In doing so, the lecture will emphasise the patriarchal, populist and Islamist construction of the Ottoman past in this sub-genre.

“Die Bedeutung(-slosigkeit) von Kämpferinnen im aktuellen islamisch-historischen Roman”

Seit den 2000er Jahren sind Eroberungserzählungen, d.h. Erzählungen, die sich mit der Eroberung Istanbuls durch die Osmanen im Jahr 1453 beschäftigen, im zeitgenössischen islamischen Kultur- und Literaturbereich in der Türkei auf dem Vormarsch. In populären Fernsehserien, Filmen und historischen Romanen wird die Belagerung und Islamisierung der Stadt Konstantinopel oft als eines der glorreichsten historischen Ereignisse der osmanischen Vergangenheit dargestellt. Diese kulturellen und literarischen Produkte konstruieren die Vergangenheit oft mit neo-osmanischer Nostalgie und verbreiten die populistischen Islamisierungsdiskurse der AKP (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung). Obwohl die meisten osmanischen Charaktere in solchen historischen Romanen männlich sind und als fromme, tapfere muslimische Soldaten auf den Schlachtfeldern kämpfen, um die Stadt zu erobern, gibt es auch einige wenige weibliche Soldaten, die eine wichtige Rolle in der Erzählung spielen. In diesem Vortrag geht es um die ideologischen und politischen Funktionen einer fiktiven Soldatin, Elif, in Ayşe Karas İstanbul'un Çağrısı (2018). Ayşe Kara ist eine preisgekrönte und in islamistischen Kreisen beliebte Autorin, deren Romane zu den wichtigsten Beispielen der zeitgenössischen islamischen historischen Fiktion gehören. In diesem Vortrag wird ein kurzer historischer Überblick über das Genre gegeben und anschließend die Charakterkonstruktion und -veränderung der Soldatin Elif erörtert, insbesondere im Vergleich zu anderen weiblichen Figuren im Roman, wie z. B. den königlichen Frauenfiguren im Byzantinischen Reich. Dabei wird der Vortrag die patriarchalische, populistische und islamistische Konstruktion der osmanischen Vergangenheit in diesem Sub-genre hervorheben.

Bericht

Fourth European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies

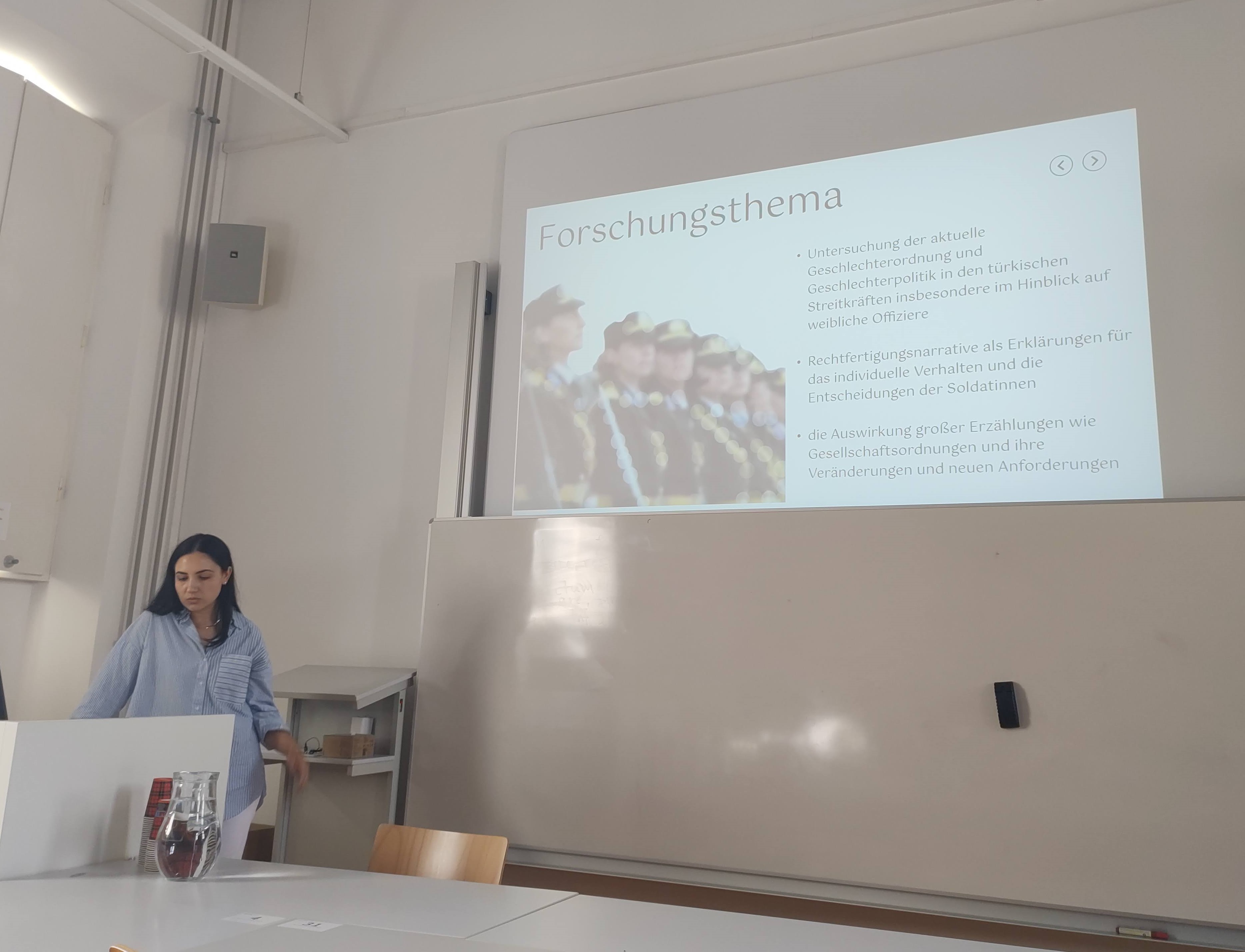

Der Turkologentag, der vom 21. bis 23. September 2023 an der Universität Wien stattfand, kann als eine der größten Fachkonferenzen im Bereich Osmanistik, Turkologie und Türkeiforschung der letzten Jahre betrachtet werden. Organisator war die in Deutschland beheimatete Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkeiforschung (GTOT). Etwa 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mindestens 50 Ländern nahmen an dieser Veranstaltung teil. Dank der Unterstützung der Hans-Böckler-Stiftung auch wir. Eine der ersten Sitzungen überhaupt war das Panel unserer NFG 024, auf dem wir unsere Dissertationsthemen im Bereich „Beteiligung von Frauen am bewaffneten Kampf in der jüngeren Geschichte und Gegenwart der Türkei“ vorstellten.

In den Präsentationen wurden die individuellen Forschungsthemen der Forschungsgruppe, der aktuelle Stand der Forschung auf diesem Gebiet, die Bedeutung der Studie, die Forschungsfragen, die angewandte Methodik und bisher erzielte Ergebnisse erörtert. Schließlich wurden Informationen über zukünftige Schritte und erwartete Daten geteilt.

Nach allen Präsentationen fand eine Frage-Antwort-Runde und Diskussion statt, bei der das Publikum aktiv teilnahm und verschiedene Feedbacks sowie neue Ideen für zukünftige Forschungen einbrachte. Die Teilnehmer äußerten auch, dass weiterhin Lücken in der Literatur zu bewaffneten Konflikten in der Türkei bestehen. Zu den Rückfragen gehörte u.a., ob es einen besonderen Begriff für die Benennung der türkischen Soldateninnen gebe, ähnlich der Bezeichnung für männliche Soldaten, „Mehmetçik”; was die Motivationen der Frauen zur Teilnahme am Militär sei; in welchen Einheiten Frauen in der türkischen Armee arbeiten, oder ob die Thematik vielleicht im Krieg der Osmanen in Libyen eine Rolle gespielt habe. Angeregt wurde auch, Autobiographien von Frauen als Quellen heranzuziehen.

Während des Kongresses hatten wir die Gelegenheit, andere Präsentationen als NFG 024 zu hören und an Diskussionen teilzunehmen. Diese Präsentationen behandelten eine Vielzahl von Themen, darunter Geschichte, Literatur, Minderheiten, Geschlechterfragen, Dialekte kleiner turksprachiger Gemeinschaften und die türkische Sprache. Von besonderer Relevanz für uns waren dabei auch Präsentationen zum Thema Militarismus und Geschlechterbeziehungen (u.a. „Working fort the Nation”, „Gender identity and negotation of power structures”). Diese Präsentationen ermöglichten uns neue Perspektiven zu gewinnen und die Möglichkeit zur Kommunikation mit anderen Forschern.

Am letzten Tag des Kongresses, dem 23. September, fand eine Podiumsdiskussion zum Thema 'Die Zukunft der Turkologie' statt. Die Diskussion konzentrierte sich auf die Herausforderungen, denen sich die Turkologie und Osmanistik in Deutschland gegenübersehen, insbesondere auf die Wahrnehmung als "kleine Fächer", aber auch der zu geringe Umfang osmanistischer Forschung außerhalb der Türkei. Außerdem wurde über die Chancen und Risiken der sich wandelnden Informationstechnologien in der Turkologie diskutiert. Die Teilnahme an diesem Kongress in Wien war eine bereichernde Erfahrung und trug erheblich zur Arbeit unserer Forschungsgruppe bei. Wir freuen uns bereits auf den nächsten Turkologentag 2025 in Mainz!

Gemeinsames Panel

Forth European Convention on Turkic, Ottoman and Turkish Studies

Vom 21. bis 23. September 2023 fand der Vierte Europäische Turkologentag in Wien statt.

Auch wir als Forschungsgruppe waren mit einem gemeinsamen Panel anwesend, auf dem wir bisherige Ergebnisse unserer Untersuchungen zu historischen und aktuellen Verhältnissen in den türkischen Streitkräften sowie in anderen bewaffneten Organisationen vorstellten (21.09.2023 - 9.00h bis 10.30h).

Panelbeiträge

"Wandel der Rechtfertigungsnarrative in den Jahren 1919 - 1945" - Umut Döner

"Sabiha Gökçen und die Frau des Rädelsführers: Ko-konstitutive Narrative und ihre Genderdimensionen im Zusammenhang mit der militärischen Kampagne gegen die Region Dersim" - Béatrice Hendrich

"Frauen in einem männerdominierten Beruf: Eine qualitative Untersuchung der Rechtfertigungsdiskurse ehemaliger Soldatinnen der Türkischen Streitkräfte" - Elif Şentürk